Archäologische Vortragsreihe 2026 am fem Forschungsinstitut in Schwäbisch Gmünd

Entdecken Sie spannende Einblicke in die Archäologie! Das fem Forschungsinstitut lädt in Kooperation mit der Gesellschaft für Archäologie in Baden-Württemberg e.V. sowie dem Arbeitskreis Archäologie in Schwäbisch Gmünd ein zur Vortragsreihe „Geheimnisvolle Vergangenheit – Moderne Archäologie: Entdecken – Bergen – Restaurieren“. Experten aus Forschung und Denkmalpflege geben Einblicke in aktuelle Projekte, neueste Erkenntnisse und historische Zusammenhänge.

VEranstaltungsort

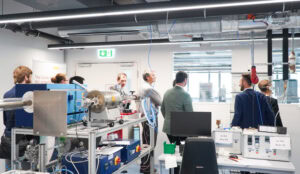

fem Research Institute

Katharinenstraße 13–17, 73525 Schwäbisch Gmünd

Beginn

Jeweils 19:00 Uhr

Eintritt: 8,00 € / Mitglieder: 5,00 €

Anmeldung erforderlich: Bitte per E-Mail an Frau Katja Baumgärtner unter k.baumgaertner@fem-online.de

Kommende Vorträge

Den Göttern geweiht – Naturheilige Plätze der Bronze- und Eisenzeit in Südwestdeutschland

Wann: 26. Januar 2026

Referent: Dr. Günther Wieland

Der Vortrag führt zu „naturheiligen“ Orten der späten Bronze- und Eisenzeit in Baden-Württemberg – markanten Plätzen, die Menschen für rituelle Handlungen und Opfergaben aufsuchten, lange bevor Tempelbauten entstanden. Die Identifizierung solcher Kultplätze gehört zu den spannendsten, aber auch anspruchsvollsten Aufgaben der Archäologie. Anhand archäologischer Befunde werden ausgewählte Heiligtümer vorgestellt.

Altbekannt und neu entdeckt – Frühe Kelten im Gmünder Umland

Wann: 23. Februar 2026

Referentin: Dr. Felicitas Schmitt

Schon seit der Altsteinzeit ist die Region um Schwäbisch Gmünd besiedelt. Auch die frühen Kelten hinterließen zahlreiche Spuren im Osten Baden-Württembergs. Zufallsfunde großer Infrastrukturprojekte, Forschungen an Höhensiedlungen und bekannte Fundplätze wie die Grabhügelfelder von Mögglingen geben Einblicke in die frühe Besiedlung und Kultur der Region.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Sichern Sie sich einen Platz und erleben Sie faszinierende Einblicke in die Vergangenheit direkt vor Ort in Schwäbisch Gmünd.

Weitere Informationen auch unter: https://www.gesellschaft-archaeologie.de/veranstaltungen.html