Zum Welttag der Wissenschaft: Wie groß ist der Return on Science?

Wie groß ist der “Return on Science”? Der 10. November ist Welttag der Wissenschaft – ein Tag, an dem wir daran erinnern, dass Wissen mehr ist als Erkenntnis. Wissenschaft ist der Motor für Fortschritt, Wirtschaftskraft, Resilienz und Nachhaltigkeit.

Doch wie misst man den Wert von Wissen?

Wie stark Forschung tatsächlich wirkt, zeigt der aktuelle Evaluationsbericht der Innovationsallianz Baden-Württemberg (innBW), den die Landesregierung beauftragt hat. Alle zwölf Institute der innBW wurden von externen Gutachtern im Hinblick auf Qualität und Erfolg der Forschungs- und Transferarbeit evaluiert. Das Ergebnis in Zahlen:

🔹 1 € Grundfinanzierung erzeugt 4,25 € Wertschöpfung.

🔹 1:7 – auf ein gefördertes Projekt kommen sieben Direktaufträge aus der Wirtschaft.

🔹 +23,5 Prozent Industrieaufträge seit 2017, allein 5.513 Projekte im Jahr 2023.

🔹 +46 Prozent Zuwachs bei Aufträgen kleiner und mittlerer Unternehmen seit 2017.

Ihr Fazit: „Die Institute der innBW sind ein wesentliches Asset für Baden-Württemberg“. Sie loben exzellente Forschung, enge Wirtschaftsnähe und Spitzenleistungen in zentralen Technologiebereichen.

🚨 ABER:

Der Bericht mahnt auch: Forschung braucht stabile Rahmenbedingungen, um weiter Wissen zu schaffen. Weniger Investitionen, wirtschaftliche Unsicherheit und knappe öffentliche Mittel gefährden diesen Erfolg.

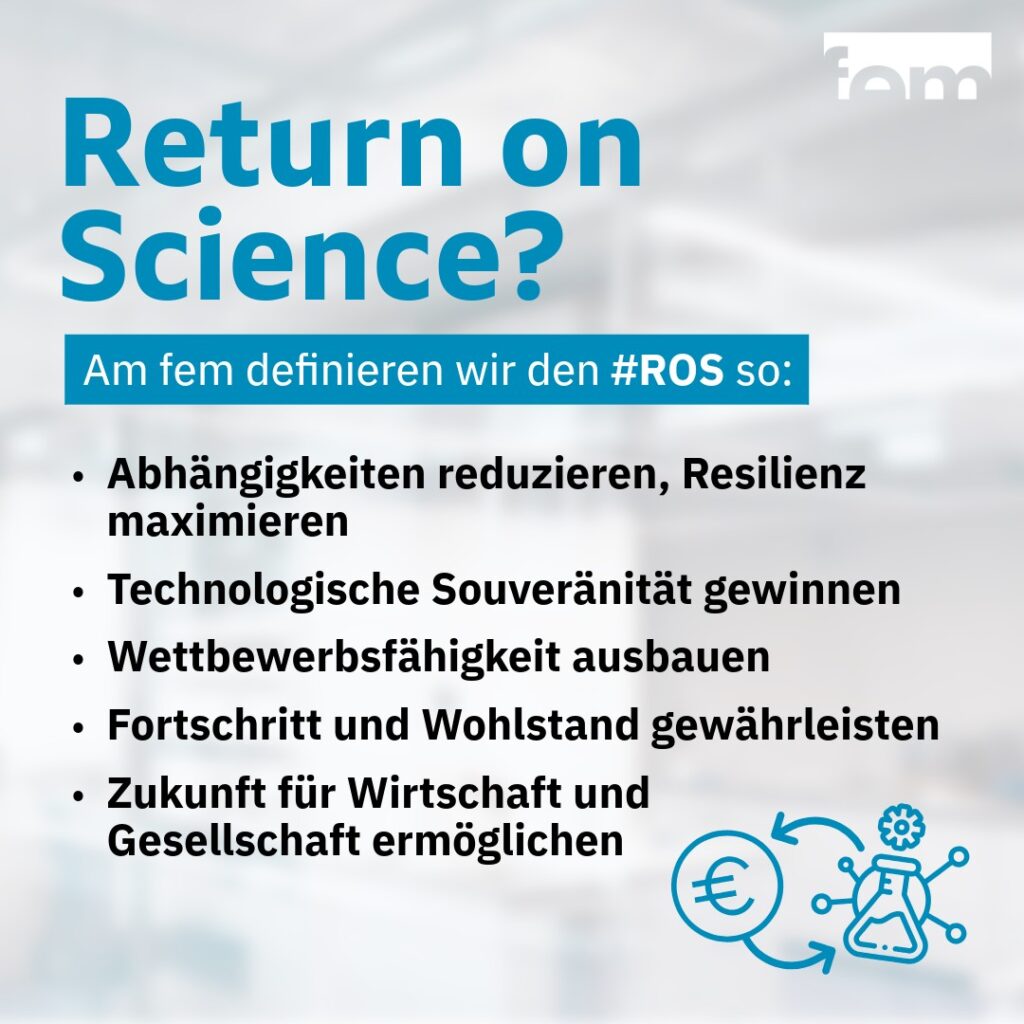

Am fem Forschungsinstitut definieren wir den „Return on Science“ wie folgt:

🔹 Abhängigkeiten reduzieren und Resilienz maximieren

🔹 Technologische Souveränität gewinnen

🔹 Wettbewerbsfähigkeit ausbauen

🔹 Fortschritt und Wohlstand gewährleisten

🔹 Zukunft für Wirtschaft & Gesellschaft ermöglichen

Wir stehen für angewandte Forschung, die Wirtschaft bewegt, Menschen befähigt und Zukunft baut durch Materialkompetenz.