Doped hydrogen-containing amorphous carbon layers as anode material for alkali metal ion batteries (CAnode)

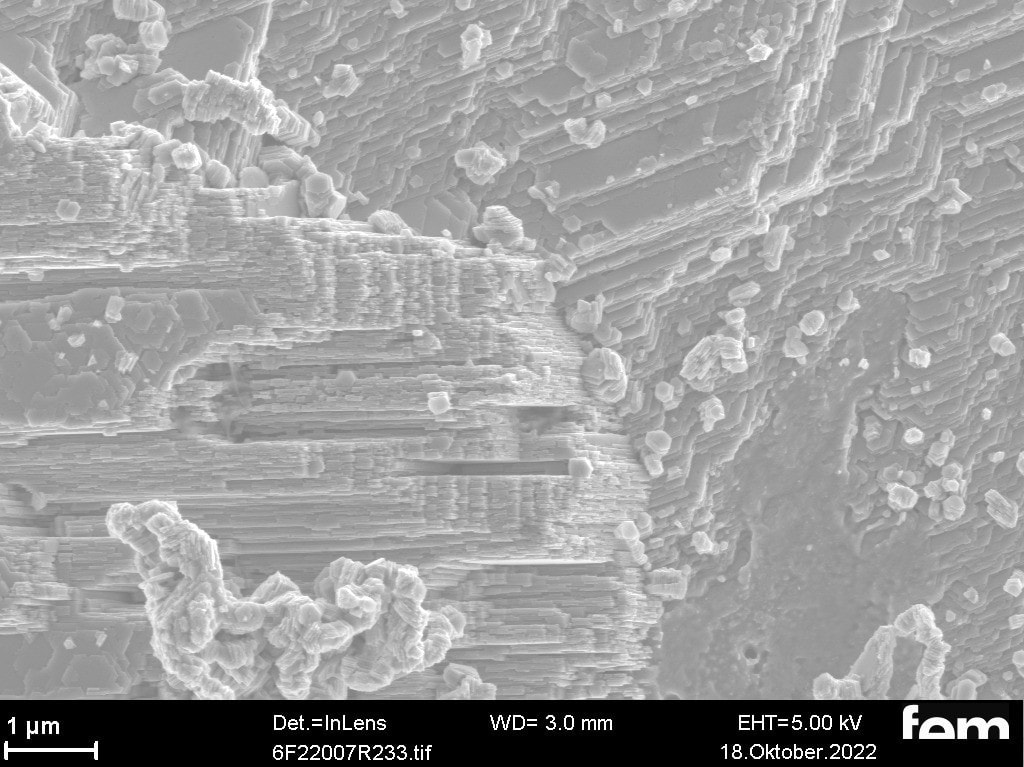

This project aims to improve the efficiency of alkali metal ion batteries through the targeted further development of the anode material. To this end, innovative hydrogen-containing amorphous carbon layers (a-C:H:X layers) are being developed, which are doped with X = nitrogen (N), oxygen (O), or a combination of both (N/O). These layers are deposited on structured or unstructured metal foils or foams using high-frequency plasma-activated chemical vapor deposition (rf-PECVD).

By using hydrocarbon-containing precursors as process gases and through the targeted combination of nitrogen and oxygen in the doping process, the material properties can be precisely controlled. Doping increases conductivity, improves wettability, and stabilizes the carbon structure, resulting in a completely new type of anode material. The aim of the materials developed in this way is to overcome the disadvantages of conventional carbon anodes, such as limited capacity and low cycle stability, and to enable batteries with higher storage capacity, longer service life, and increased efficiency. By using cost-effective and sustainable materials, the project aims to contribute to the development of high-performance and environmentally friendly alkali metal ion batteries that can meet the increasing demands of modern energy storage solutions.

Acknowledgement

The Invest BW project of the fem Research Institute is funded by the Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg.

Galvanische Metall-Abscheidung zur Herstellung effizienter 3D-Elektroden für die elektrochemische CO2-Reduktion 2 (GalMAtrode2)

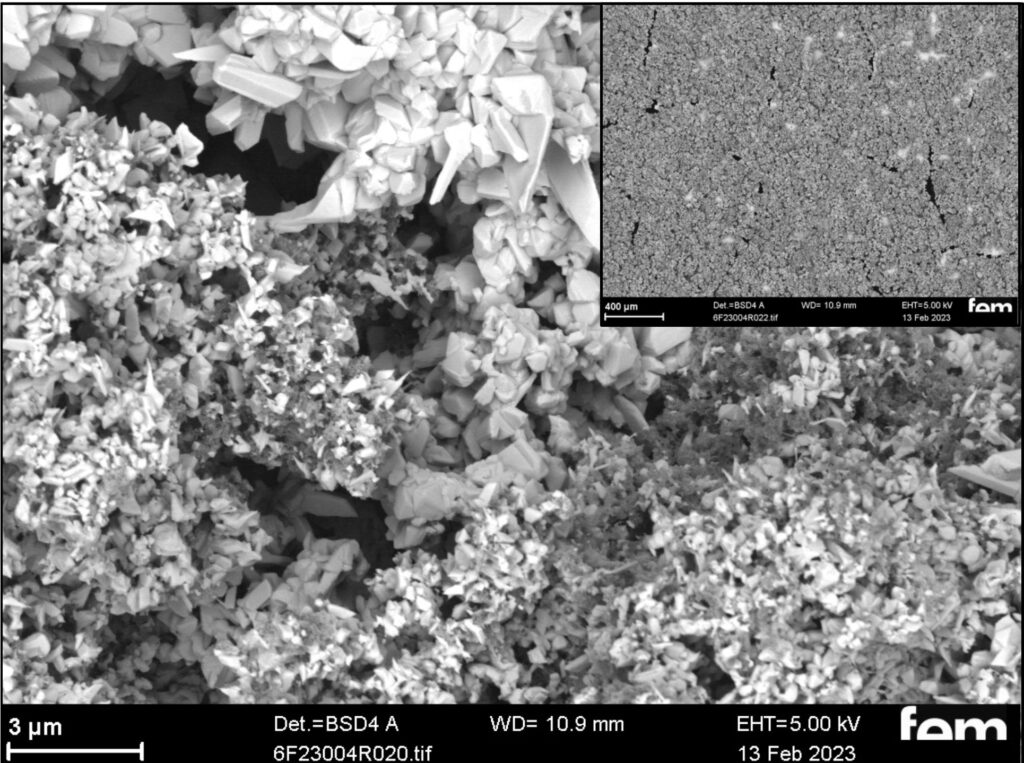

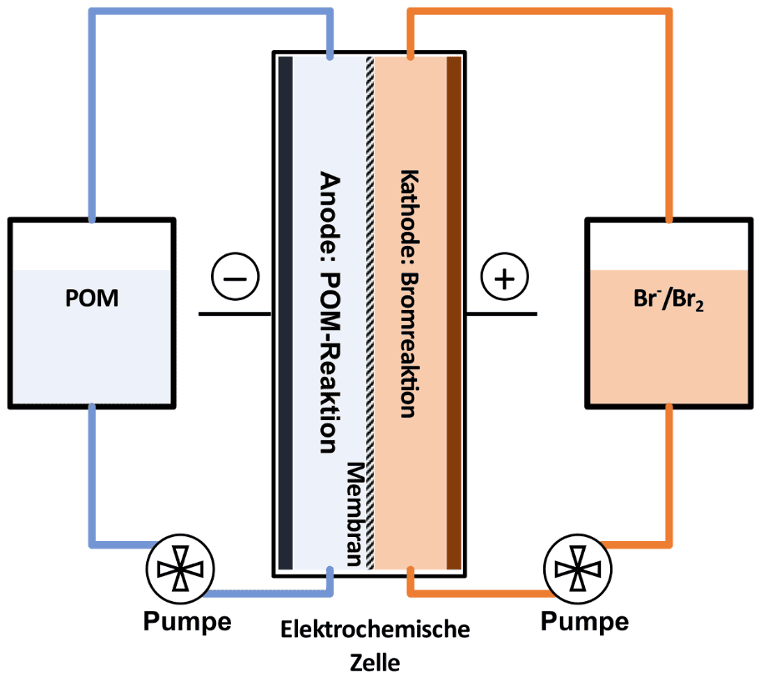

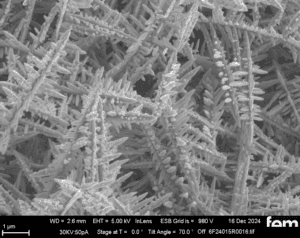

Die elektrochemische Umwandlung von CO₂ in ein breites Spektrum an Chemikalien ist eine mögliche Technologie, um CO₂ von einem schädlichen Abfall in eine wertvolle Ressource zu verwandeln. Je nach verwendetem Katalysator und Reaktionsbedingungen kann CO₂ in höherwertige Produkte wie Ameisensäure und höhere Alkohole umgewandelt werden. In diesem Projekt wird die elektrochemische Synthese von CO₂ zum Produkt Ameisensäure bearbeitet. Ziel ist es, die Langzeitstabilität von Elektroden während der CO₂-Elektrolyse bei industriell relevanten Stromdichten zu erhöhen, indem saure Elektrolyte und mehrlagige GDEs mit einer galvanisch abgeschiedenen dünnen, porösen Bismut-Katalysatorschicht verwendet werden.

Auf Grund guter Langzeitstabilität, ohne Anzeichen von Degradation des Katalysatorsystems durch Auslaugen oder andere Effekte soll ein Katalysatorsystem basierend auf Bismut verwendet werden. Durch Auswahl geeigneter Abscheidungsparameter ist es möglich, Bismut-Schichten mit hoher Porosität auf einem hydrophoben Substrat elektrochemisch abzuscheiden. Es ist nur durch mehrlagige GDEs möglich die Reaktionszone in der Katalysatorschicht zu stabilisieren. Aus diesem Grund soll eine Katalysatorschicht auf eine hydrophobe, jedoch gasdurchlässige Schicht galvanisch abgeschieden werden.

Eine Anreicherung von hohen Konzentrationen an Ionen bzw. gelösten Salzen im Porensystem der GDEs kann durch die Verwendung von einem Elektrolyten mit niedrigen pH-Werten verhindert werden. Außerdem ist die unter diesen Bedingungen gebildete Ameisensäure für eine weitere Verwendung besser geeignet ist als Formiat, welches im Alkalischen entstehen würde.

Von den Projektergebnissen können KMU im Bereich der Entwicklung von Elektrolyseuren und Komponenten für die Elektrolyse, der chemischen und der Nahrungsmittelindustrie sowie Zulieferer und Betriebe im Bereich der Elektrolytentwicklung und Galvanotechnik profitieren.

ACKNOWLEDGEMENT

Das IGF-Projekt 01IF23102N wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

.

KupferDigital2: Material data space to increase the efficiency and sustainability of the copper life cycle

MOTIVATION

In der traditionellen Wertschöpfungskette werden Materialien schrittweise hergestellt und weiterverarbeitet, bis ein fertiges Produkt entsteht. Jeder Prozessschritt erzeugt und benötigt Material-, Verfahrens- und Produktdaten, die typischerweise in verschiedenen Unternehmen vorliegen. Ein Austausch der Daten erfolgt oft nur bilateral zwischen kooperierenden Firmen. Für ein umfassendes Verständnis des Material- und Produktverhaltens und des Life-Cycle-Assessments (LCA) wäre es von immensem Vorteil, wenn Herstellungsdaten und -metadaten allen an der Wertschöpfung beteiligten Akteuren interoperabel und auffindbar zur Verfügung gestellt würden.

ZIELE UND VORGEHEN

Am Beispiel der Fertigung eines Steckverbinders werden in KupferDigital2 Produktionsdaten und LCA-relevante Daten erfasst. Durch die semantische Beschreibung der Prozesse und Metadaten mittels einer Ontologie werden die Daten mit Hintergrundinformationen angereichert, die es Maschinen ermöglicht, diese Daten zu interpretieren. Die semantischen Daten werden in einem Datenraum zu Verfügung gestellt, ohne dass der Urheber der Daten seine Hoheit über die Daten verliert. Mittels einer Material-ID werden die Daten eindeutig mit einem Produkt verknüpft. Auf Basis dieser Daten entsteht ein digitaler Produktpass, anhand dessen die Herstellungsroute, der sozio-ökologische Fußabdruck sowie die Recyclingeigenschaft nachvollzogen werden können.

INNOVATION UND PERSPEKTIVE

In diesem Projekt wird eine Prozesskette der industriellen Steckverbinderfertigung mit semantischen Daten digitalisiert und damit der Grundstein für eine effizientere und vor allem nachhaltigere Produktion der Zukunft gelegt. KupferDigital2 liefert auf Basis der Vorarbeiten der Plattform MaterialDigital (PMD) und des Projekts KupferDigital die technische Grundlage, um den aktuellen Wissensstand aller beteiligten Partner anhand echter, industrierelevanter Daten entlang des Lebenszyklus domänenübergreifend erfassen, kontinuierlich erweitern sowie dauerhaft und vor allem wiederholt nutzen zu können. Neu entwickelte Methoden für die Bilanzierung, Bewertung, datenbasierte oder simulative Vorhersage und Datenkorrelation dienen u.a. der Aggregation, Integration und nachhaltigen Nutzung industrierelevanter Daten entlang des Gesamtlebenszyklus. In diesem Projekt stehen auch Bewertungsmethoden im Sinne des LCA und für ökologische und sozioökonomische Footprints sowie die Entwicklung eines Digitalen Produktpasses im Vordergrund.

TEILVORHABEN: NACHHALTIGKEIT IM KUPFERLEBENSZYKLUS AUF BASIS SEMANTISCHER DATEN

fem übernimmt in seinem Teilvorhaben die stellvertretende Koordination des Projekts und erarbeitet eine Integration von ökologischen und sozioökonomischen Footprints in das Datenökosystem. Dank seiner Erfahrungen aus dem Vorgängerprojekt übernimmt es eine zentrale Rolle bei der Kommunikation zwischen den Fachdomänen und wirkt dabei insbesondere auf einen möglichst reibungslosen Ablauf bei der Erstellung der Ontologie hin.

Das Vorhaben 13XP5230L wird im Rahmen der Innovationsplattform MaterialDigital vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Entwicklung innovativer, kostengünstiger Natrium-Ionen-Batterien auf Basis von NaFePO₄-Aktivmaterialien, hergestellt aus recyceltem LiFePO₄ aus verbrauchten Li-Ionen-Batterien (LIB2SIB)

Nach aktuellen Schätzungen werden im Jahr 2025 weltweit etwa 5.000.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien (LIB) produziert werden. Diese Produktionsrate wird in den kommenden Jahren unweigerlich ansteigen. Daher ist eine verantwortungsvolle Entsorgung und ein effizientes Materialrecycling entscheidend für die Nachhaltigkeit des Batteriemarktes. Die aktuelle Situation zeigt jedoch das Gegenteil. LiFePO4-Batterien (LFP) machen etwa 1/3 des gesamten LIB-Marktes aus. Der Materialwert der verbrauchten LFP-Batterien ist jedoch zu gering, um von der Abfallwirtschaft kostendeckend gesammelt und recycelt zu werden. Kathodenmaterial am Ende der Lebensdauer (EOL) von LFP-Batterien hat jedoch ein sehr hohes Potenzial für die Wiederverwendung in neuen Batterietypen wie Natrium-Ionen-Batterien (SIB), da die zugrundeliegende Chemie von SIB der von LIB sehr ähnlich ist, während SIB gleichzeitig von den gut verfügbaren Natrium-Ressourcen (Na kommt etwa 440 Mal häufiger vor als Li) und niedrigeren Gewinnungskosten profitieren können. Dies ermöglicht völlig neue Wege zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Dadurch kann die Materialabhängigkeit Deutschlands reduziert und politische, ökologische und wirtschaftliche Risiken minimiert werden.

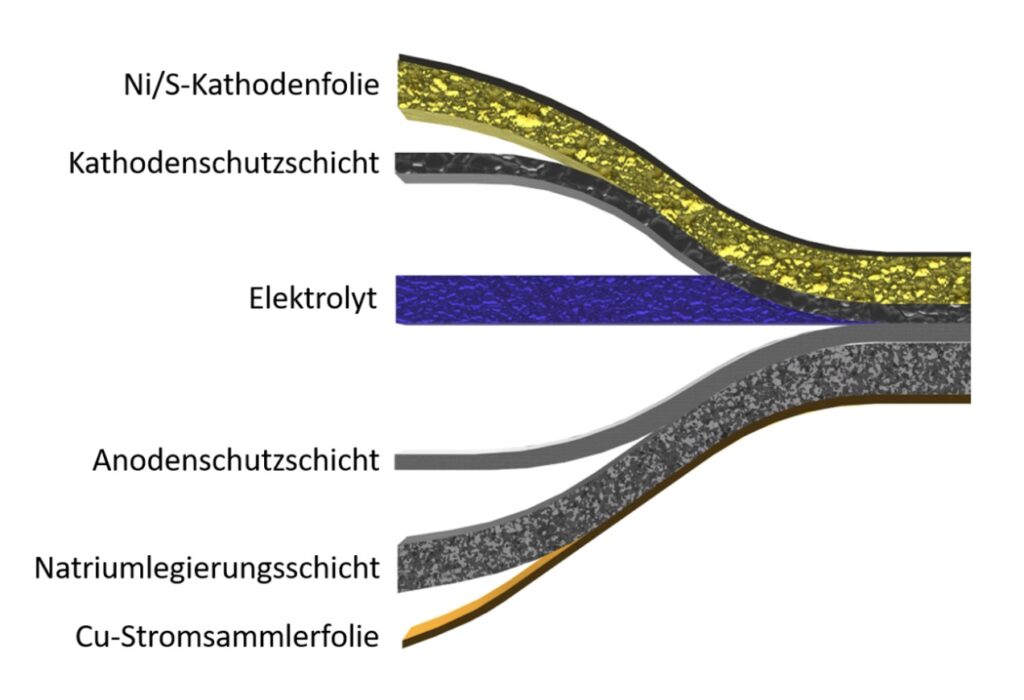

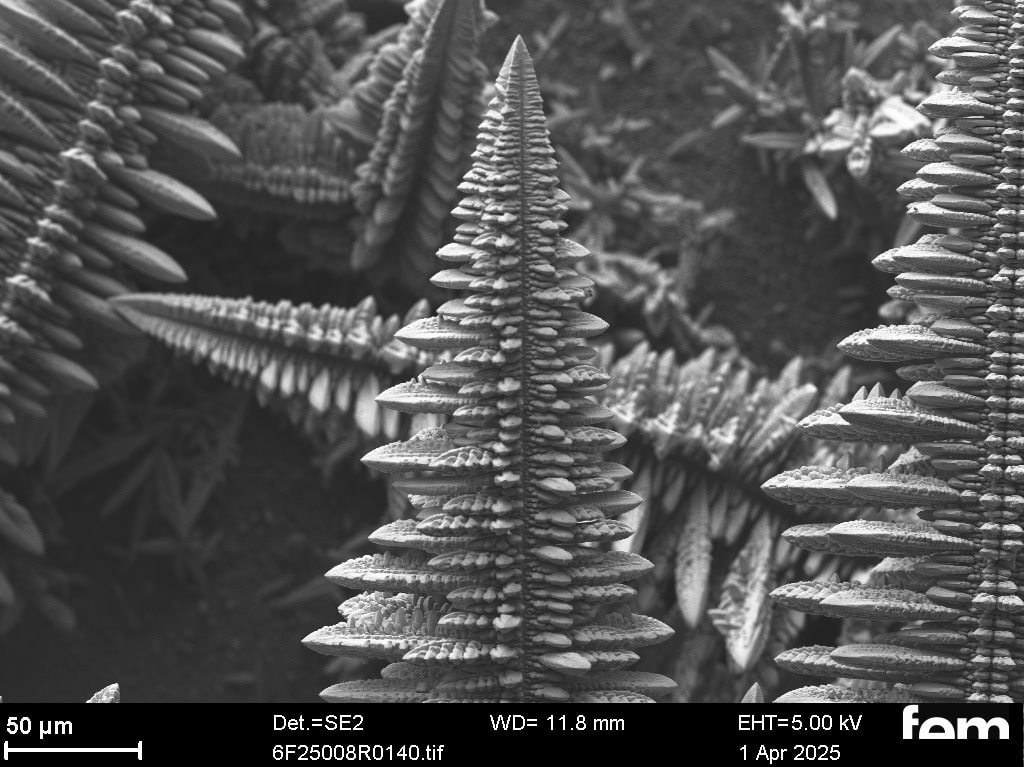

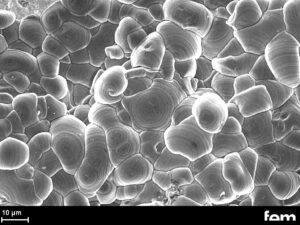

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung innovativer, kostengünstiger und nachhaltiger Elektrodenmaterialien für eine neue Generation von Natrium-Ionen-Batterien. Um die spezifische Kapazität von SIB zu erhöhen, werden maßgeschneiderte Metallanoden durch galvanische Abscheidung von dünnen Na-Filmen auf 2D/3D-Stromabnehmern hergestellt. Durch die Wiederverwendung von verbrauchtem LFP-Material als wichtiger Grundstoff für neue NaFePO4-basierte Kathoden wird ein hohes Maß an Nachhaltigkeit für die neuartigen Natrium-Ionen-Batterien angestrebt. In dem Projekt werden Nachhaltigkeitsaspekte (Ökobilanz) zu den neuen Materialien bereits während der Entwicklung der Batteriekomponenten und Herstellungsprozesse berücksichtigt.

Zu den Forschungspartnern zählen neben dem fem – Forschungsinstitut, das für die Projektkoordination des Verbundes und für die galvanische Herstellung und elektrochemische Charakterisierung der Natrium-Anoden zuständig ist, die Universität Sakarya aus der Türkei (Aufarbeitung von verbrauchten LFP-Kathodenmaterial), das IEES-BAS aus Bulgarien (Herstellung von NaFePO4-Aktivmaterial aus FePO4-Recylingmaterial), die Firma Niocycle Teknoloji aus der Türkei (Bereitstellung und Aufreinigung von Kathodenmaterial aus verbrauchten LFP-Batterien) und die Firma EurA AG (ökologische und ökonomische Bewertung der einzelnen Batteriekomponenten und Herstellungsprozesse).

Gemeinsam mit den assoziierten Industriepartnern Reelements GmbH, Accurec – Recycling GmbH, Nesstec Energy & Surface Technologies AS und Vaulta Holding Pty Ltd soll bis Ende 2028 ein leistungsfähiger Demonstrator einer Natrium-Ionen-Batteriezelle mit Natriummetallanode und Kathodenmaterial aus recyceltem LFP-Material entstehen.

ACKNOWLEDGEMENT

Das internationale Verbundprojekt (03XP0617A) wird im Rahmen der BMBF-Bekanntmachung M-ERA-NET III – Materialwissenschaft und Batterie im FB „Inaktivmaterialien und –komponenten für Batteriezellen“ bzw. Alternative Batteriesysteme“ aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Die Förderrichtlinie wird durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

Entwicklung von korrosionsschützenden, verschleißbeständigen und REACH-konformen Refraktärmetall-Magnesium-Nitrid-Schichten zum Schutz von Stahlbauteilen (RefMagS)

Im IGF-Forschungsvorhaben „RefMagS“ wurden Refraktärmetall-Magnesium-Nitrid-Schichten (RM-Mg-N-Schichten) zum kombinierten Korrosions- und Verschleißschutz von nicht oder niedrig-legierten Stahlbauteilen entwickelt. Anwendungsbereiche sind z.B. dort angesiedelt, wo auch Hartchrom eingesetzt wird, wie z.B. bei Kolbenstangen, Motorventilschäften, Wälzlagern, Extruderschnecken, Fadenführungen (Textil) etc.

Es wurden dabei in der ersten Phase des Projekts mittels kombinatorischer Materialsynthese unter Einsatz aller 9 Refraktärmetalle (RM) insgesamt 540 verschieden Schichtsysteme erzeugt und charakterisiert. Als Substratmaterials kam primär polierter und sandgestrahlter Schnellarbeitsstahl (HSS), aber auch Glas zum Einsatz. Das mechanische Verhalten wurde in dieser ersten Projektphase primär mittels instrumentierter Eindringprüfung bestimmt. Die korrosionsschützenden Eigenschaften der RM-Mg-N-Schichten auf HSS wurden im neutralen Salzsprühtest (NSS) ermittelt. Außerdem wurde auch das freie Korrosionspotential (OCP) der Schichten in 0,8 molarer Kochsalzlösung auf Glas erfasst. Ergänzend wurden aber auch Farbmessungen durchgeführt um auch Einsatzmöglichkeiten der Schichten auf dem dekorativen Sektor auszuloten. Im letzteren Bereich zeigten insbesondere die RM-Mg-N-Schichten auf Basis der Refraktärmetalle der IV. Nebengruppe (Ti, Zr, Hf) interessante Farben. Am Ende des ersten Projektabschnitts wurden aufgrund der erarbeiteten Ergebnisse die Systeme ZrMgN und NbMgN für nähere Untersuchungen in Phase 2 des Projektes ausgewählt.

Insgesamt konnten korrosionsschützende, harte ZrMgN-Schichten entwickelt werden, die sich auch für industrielle Abscheidung mittels Magnetron-Sputtern eignen. Das Ziel dieses Forschungsvorhabens REACH-konforme RM-Mg-N-Schichten zu entwickeln, welche einerseits schon bei geringeren Mg-Gehalten einen signifikanten Korrosionsschutz bieten und andererseits auch eine entsprechend hohe Härte aufweisen konnte somit erreicht werden. Weiterer Forschungsbedarf besteht jedoch in der Verbesserung der tribologischen Eigenschaften sowie in einer weiteren Optimierung der korrosionsschützenden Eigenschaften.

Acknowledgement

Das IGF-Vorhaben 21989 N der Forschungsvereinigung Edelmetalle + Metallchemie wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.