Material- und Schichtcharakterisierung

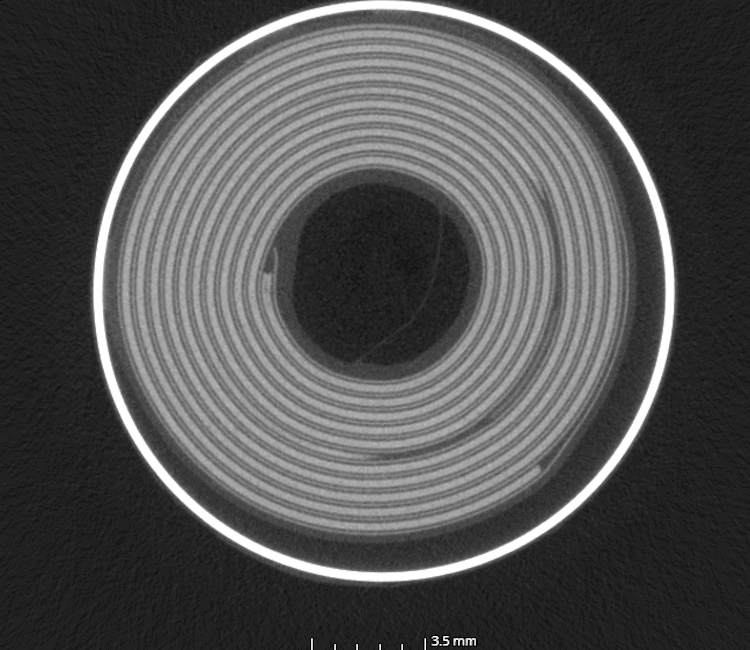

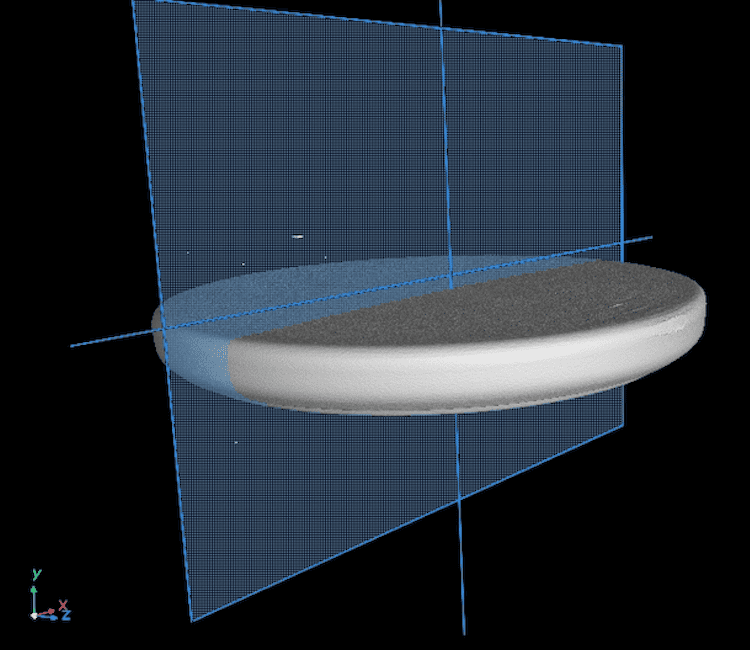

Computertomographie

Defektanalyse, Dimensionelles Messen

Schichtdicke

Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), Querschliff, magnetische Verfahren, Wirbelstrom, Calotest, Profilometrie, Coulometrie, STEP-Test

Schichtzusammensetzung

GDOES, Rasterelektronenmikroskopie (REM) mit Elementanalyse (EDX), Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)

Struktur und Gefüge

FE-REM, REM, FIB, Kristallstruktur- und Mikrotexturanalyse (EBSD)

Röntgendiffraktometrie (XRD)

Phasenidentifikation, Quantitative Phasenanalyse, Bestimmung der Mikrostruktur (Kristallitgröße), Untersuchung dünner Schichten mit streifendem Einfall, Messung von Eigenspannungen, Bestimmung von Texturen

Röntgenreflektometrie (XRR)

Schichtdicke (5–200 nm), Dichtebestimmung

Rauheit- und Topographiemessung

Taktile Profilometrie, Konfokalmikroskopie, 3D-Digitalmikroskopie

Härte

Mikrohärte, Ultramikrohärte, Buchholzhärte, instrumentierte Eindringprüfung (Eindringhärte, Martenshärte, Nanoindentation), Härteverläufe und Härtekarten, korrelatives Härte- und EDX-Mapping, Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Pendelhärte, Mohs-Härte

Innere Spannungen

Röntgenbeugung, in situ-Bestimmung mit MSM 200

Duktilität

Wölbungstest, Dornbiegeversuch, Zugversuch

Haftfestigkeit

Ritztest, Kugelschlag, Tiefung, Dornbiegeversuch, Temperaturwechselprüfung, Gitterschnittprüfung, Lötmethode und Klebemethode, Rockwell-Eindruck-Test, Haftzugfestigkeit (nach ASTM C 633), Abreißversuch (nach ISO 4624)

Reibung, Verschleiß

Stift-Scheibe-Tribometer, oszillierender Schwingverschleiß, Taber-Abraser, Kratzbeständigkeit, Reinigungsbeständigkeit, Martindale-Prüfung, Abrasive Wheel

Farbe, Glanz, Transmission

Simultanspektrometer, Glanzmessung nach Reimann (Goniophotometer), Transmissionsmessung, Spektralphotometer (45/0, spin, spex), Appearence-Messung (DoI, Orangepeel, etc.), Dreiwinkel-Glanzmessung

Korrosion

Sprühnebel (NSS, AASS, CASS), Kondenswassertests, zyklische Korrosionsprüfung, Filiformkorrosion, komplexe Korrosions-Klimawechselprüfung, CD-Test, elektrochemische Messungen, Künstlicher Schweiß, Nickellässigkeit, Anlauftest

Licht- und Wetterbeständigkeit

Künstliche Bewitterung, Freibewitterung

Lackspezifische Prüfungen

Druckwasserstrahlprüfung, Multisteinschlagprüfung, Chemikalienbeständigkeit, Eindringprüfung

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Leitfähigkeit (Sigmascope SMP350), Kontaktwiderstand an Passivierungsschichten / Bipolarplatten / Kontaktwerkstoffen, Bestimmung des Flächenwiderstands (Schichtwiderstand), Durchschlagsbeständigkeit, Scheinleitwert

Thermische Eigenschaften

Temperaturschock, Glasübergangstemperatur, Schmelzpunkt, Klimaprüfung, Alterung, Klimawechselprüfung

Beschichtungsverfahren

Galvanische und chemische Beschichtung

Modellierung und Simulation, Musterbeschichtung, spezielle Verfahren: Legierungsabscheidung, Dispersionsabscheidung, Pulse-Plating, rotierende Elektrode, Galvanoformung

Anodische Oxidation

Vorbehandlungsverfahren, Eloxieren, Tampon-Anodisation, Tauchfärbung, elektrolytische Färbeverfahren, Hartanodisation, Plasma-Anodisation, elektrophoretische Einlagerung, Mehrschicht-Eloxal

PVD / PACVD Verfahren

Magnetron-Sputtern (HIPIMS, MF, DC), Kathodisches Lichtbogenverdampfen, Plasmastrahlbeschichtung (PACVD), Plasma-Immersions-Ionen-Implantation (PIII)

Lacktechnik / Vorbehandlung

Flüssiglackbeschichtung, Pulverlackbeschichtung, strahlenhärtende Lacke (UV/IR), Wirbelsintern

Werkstoffuntersuchungen und Werkstoffentwicklung

Elektronenmikroskopie

FE-REM mit EDX, WDX, FIB, EBSD und STEM-Detektor, TEM-Probenpräparation (Dimpler, Elektrolytisches Polieren, FIB), Ionenpolitur

Metallographische Verfahren

Optische Mikroskopie mit Bildanalyse, Schichtdicke (Querschliff), Phasenanteile, Korngrößenbestimmung, Porenanalyse, Partikeleinbaurate

Technologische Prüfungen

Reibung, Verschleiß, Tiefziehprüfungen

Mechanische Prüfungen

Härte (Vickers, Rockwell, Brinell, Knoop), Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Hochtemperaturprüfung, Spannungsrelaxation

Physikalische Verfahren

3D-Röntgen-Computertomographie, Röntgendiffraktometer, Messung elektrischer/magnetischer Eigenschaften, Benetzungswinkel, thermische Analyse (Differentialthermoanalyse (DTA), Kalorimetrie (DSC), Thermogravimetrie (TG), Dilatometrie)

Metallurgielabor

Legierungsherstellung: Vakuum-Lichtbogenofen, Vakuum-Induktionsofen, Vakuum-Druckgießen, Vakuum-Schleudergießen, Vakuum-Kippgießen; Formgießen: Kokillenguss, Stranggießen, Feingießen; Wärmebehandlung unter Schutzgas und Vakuum; Vakuum-Heißpresse, Walzen, Rundhämmern, Drahtziehen

Additive Fertigung und Pulvermetallurgie

Ultraschall-Plasma-Atomizer, Additive Fertigung mit Prozessüberwachung, Prozessoptimierung, Legierungsentwicklung, Gefüge-Eigenschafts-Korrelation), Vakuum-Heißpresse, Pulverherstellung, Pulvercharakterisierung

Simulation

Phasendiagramme (Thermodynamik, Materialeigenschaften), Diffusionsvorgänge, Prozess-Simulation (Wärmebehandlung, Gießen, additive Fertigung), elektrochemische Abscheideprozesse

Analytik

Materialanalyse, Schadensfälle, Recyclinggüter, Scheidgüter

ICP-OES, ICP-MS, Röntgenfluoreszenz (ED-RFA,

WD-RFA), Kohlenstoff / Schwefel- und Sauerstoff / Stickstoff-Bestimmung, UV-VIS und IR-Spektroskopie, IR-Mikroskopie, Chromatographie (GC, IC), Edelmetallbestimmung (Dokimasie), Summenparameter (TOC, AOX), DSC, Polarisationsmessung, GDOES, Metallanalyse, Legierungsanalyse Spurenbestimmung

Elektrolytcharakterisierung

Cyclovoltammetrie (CV), Cyclic Voltammetric Stripping (CVS), Elektrolytparameter

Zellcharakterisierung

Zyklisierung, Cyclovoltammetrie (CV), Elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS), Untersuchung von Einzelzellen und Stacks im Brennstoffzellenteststand und Elektrolyseteststand (U-I-Kennlinien, CV, EIS, Langzeitverhalten)