Galvanische Metall-Abscheidung zur Herstellung effizienter 3D-Elektroden für die elektrochemische CO2-Reduktion 2 (GalMAtrode2)

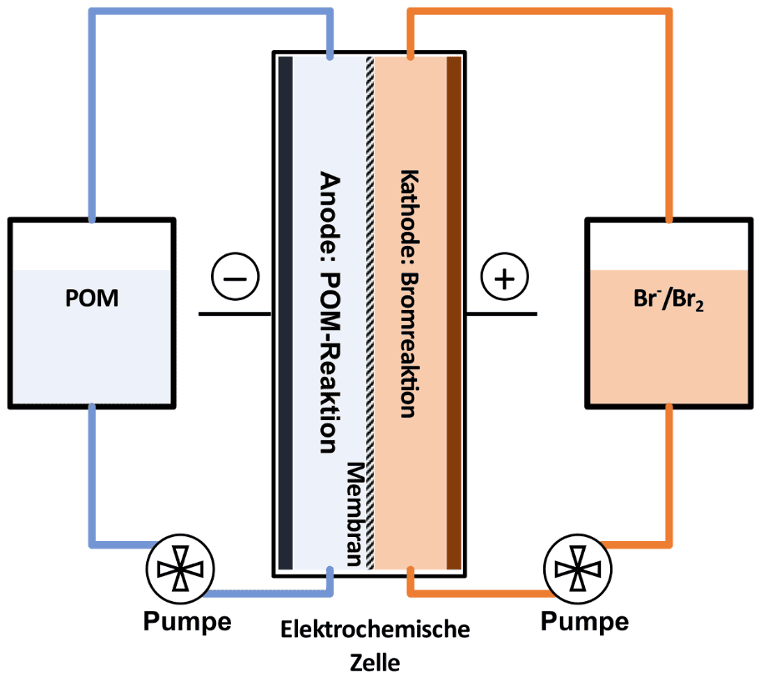

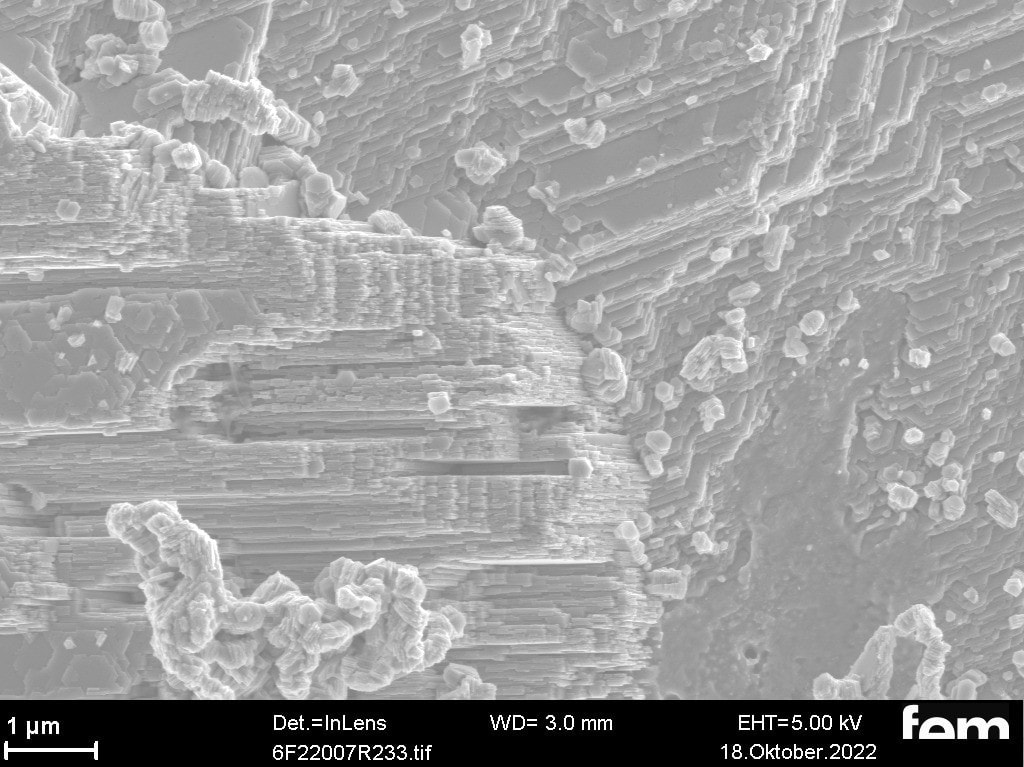

Die elektrochemische Umwandlung von CO₂ in ein breites Spektrum an Chemikalien ist eine mögliche Technologie, um CO₂ von einem schädlichen Abfall in eine wertvolle Ressource zu verwandeln. Je nach verwendetem Katalysator und Reaktionsbedingungen kann CO₂ in höherwertige Produkte wie Ameisensäure und höhere Alkohole umgewandelt werden. In diesem Projekt wird die elektrochemische Synthese von CO₂ zum Produkt Ameisensäure bearbeitet. Ziel ist es, die Langzeitstabilität von Elektroden während der CO₂-Elektrolyse bei industriell relevanten Stromdichten zu erhöhen, indem saure Elektrolyte und mehrlagige GDEs mit einer galvanisch abgeschiedenen dünnen, porösen Bismut-Katalysatorschicht verwendet werden.

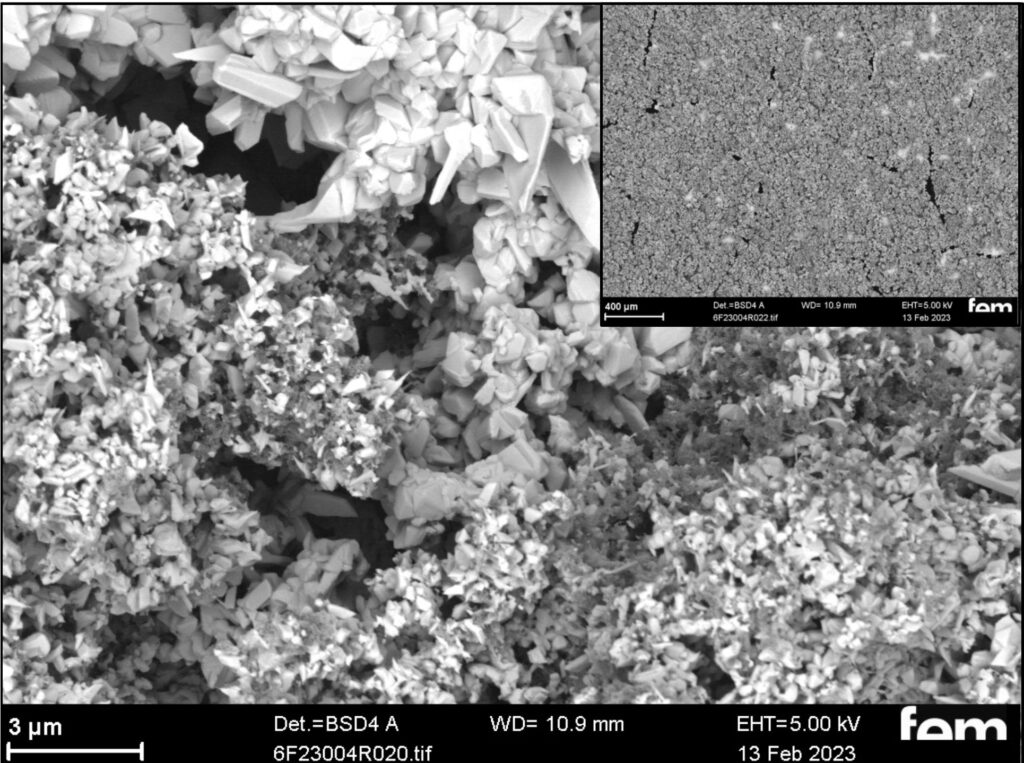

Auf Grund guter Langzeitstabilität, ohne Anzeichen von Degradation des Katalysatorsystems durch Auslaugen oder andere Effekte soll ein Katalysatorsystem basierend auf Bismut verwendet werden. Durch Auswahl geeigneter Abscheidungsparameter ist es möglich, Bismut-Schichten mit hoher Porosität auf einem hydrophoben Substrat elektrochemisch abzuscheiden. Es ist nur durch mehrlagige GDEs möglich die Reaktionszone in der Katalysatorschicht zu stabilisieren. Aus diesem Grund soll eine Katalysatorschicht auf eine hydrophobe, jedoch gasdurchlässige Schicht galvanisch abgeschieden werden.

Eine Anreicherung von hohen Konzentrationen an Ionen bzw. gelösten Salzen im Porensystem der GDEs kann durch die Verwendung von einem Elektrolyten mit niedrigen pH-Werten verhindert werden. Außerdem ist die unter diesen Bedingungen gebildete Ameisensäure für eine weitere Verwendung besser geeignet ist als Formiat, welches im Alkalischen entstehen würde.

Von den Projektergebnissen können KMU im Bereich der Entwicklung von Elektrolyseuren und Komponenten für die Elektrolyse, der chemischen und der Nahrungsmittelindustrie sowie Zulieferer und Betriebe im Bereich der Elektrolytentwicklung und Galvanotechnik profitieren.

DANKSAGUNG

Das IGF-Projekt 01IF23102N wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

.

Entwicklung innovativer, kostengünstiger Natrium-Ionen-Batterien auf Basis von NaFePO₄-Aktivmaterialien, hergestellt aus recyceltem LiFePO₄ aus verbrauchten Li-Ionen-Batterien (LIB2SIB)

Nach aktuellen Schätzungen werden im Jahr 2025 weltweit etwa 5.000.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien (LIB) produziert werden. Diese Produktionsrate wird in den kommenden Jahren unweigerlich ansteigen. Daher ist eine verantwortungsvolle Entsorgung und ein effizientes Materialrecycling entscheidend für die Nachhaltigkeit des Batteriemarktes. Die aktuelle Situation zeigt jedoch das Gegenteil. LiFePO4-Batterien (LFP) machen etwa 1/3 des gesamten LIB-Marktes aus. Der Materialwert der verbrauchten LFP-Batterien ist jedoch zu gering, um von der Abfallwirtschaft kostendeckend gesammelt und recycelt zu werden. Kathodenmaterial am Ende der Lebensdauer (EOL) von LFP-Batterien hat jedoch ein sehr hohes Potenzial für die Wiederverwendung in neuen Batterietypen wie Natrium-Ionen-Batterien (SIB), da die zugrundeliegende Chemie von SIB der von LIB sehr ähnlich ist, während SIB gleichzeitig von den gut verfügbaren Natrium-Ressourcen (Na kommt etwa 440 Mal häufiger vor als Li) und niedrigeren Gewinnungskosten profitieren können. Dies ermöglicht völlig neue Wege zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Dadurch kann die Materialabhängigkeit Deutschlands reduziert und politische, ökologische und wirtschaftliche Risiken minimiert werden.

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung innovativer, kostengünstiger und nachhaltiger Elektrodenmaterialien für eine neue Generation von Natrium-Ionen-Batterien. Um die spezifische Kapazität von SIB zu erhöhen, werden maßgeschneiderte Metallanoden durch galvanische Abscheidung von dünnen Na-Filmen auf 2D/3D-Stromabnehmern hergestellt. Durch die Wiederverwendung von verbrauchtem LFP-Material als wichtiger Grundstoff für neue NaFePO4-basierte Kathoden wird ein hohes Maß an Nachhaltigkeit für die neuartigen Natrium-Ionen-Batterien angestrebt. In dem Projekt werden Nachhaltigkeitsaspekte (Ökobilanz) zu den neuen Materialien bereits während der Entwicklung der Batteriekomponenten und Herstellungsprozesse berücksichtigt.

Zu den Forschungspartnern zählen neben dem fem – Forschungsinstitut, das für die Projektkoordination des Verbundes und für die galvanische Herstellung und elektrochemische Charakterisierung der Natrium-Anoden zuständig ist, die Universität Sakarya aus der Türkei (Aufarbeitung von verbrauchten LFP-Kathodenmaterial), das IEES-BAS aus Bulgarien (Herstellung von NaFePO4-Aktivmaterial aus FePO4-Recylingmaterial), die Firma Niocycle Teknoloji aus der Türkei (Bereitstellung und Aufreinigung von Kathodenmaterial aus verbrauchten LFP-Batterien) und die Firma EurA AG (ökologische und ökonomische Bewertung der einzelnen Batteriekomponenten und Herstellungsprozesse).

Gemeinsam mit den assoziierten Industriepartnern Reelements GmbH, Accurec – Recycling GmbH, Nesstec Energy & Surface Technologies AS und Vaulta Holding Pty Ltd soll bis Ende 2028 ein leistungsfähiger Demonstrator einer Natrium-Ionen-Batteriezelle mit Natriummetallanode und Kathodenmaterial aus recyceltem LFP-Material entstehen.

DANKSAGUNG

Das internationale Verbundprojekt (03XP0617A) wird im Rahmen der BMBF-Bekanntmachung M-ERA-NET III – Materialwissenschaft und Batterie im FB „Inaktivmaterialien und –komponenten für Batteriezellen“ bzw. Alternative Batteriesysteme“ aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Die Förderrichtlinie wird durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

Entwicklung von Raumtemperatur-Natrium-Schwefel-Batterien auf Basis von Polyacrylnitril-Schwefel-Kathoden (NaS-Zelle)

Im Kontext der Energiewende nehmen Energiespeicher eine zentrale Position ein. Mit der steigenden Anzahl mobiler Anwendungen wächst auch der Bedarf an stationären Energiespeichern, insbesondere für die Zwischenspeicherung von aus erneuerbaren Energien erzeugtem Strom. Eine besonders effiziente Methode zur Energiespeicherung stellen elektrochemische Energiespeicher dar. Derzeit dominieren Lithium-Ionen- Batterien den Markt der elektrochemischen Energiespeicher. Jedoch ist die begrenzte globale Verfügbarkeit von Lithium, Nickel und Kobalt, die als essenzielle Bestandteile der Kathode fungieren, ein erheblicher Nachteil.

In den letzten Jahren haben sich die Forschungsaktivitäten auf alternative Batteriesysteme erheblich intensiviert. Vielversprechende Kandidaten sind Natrium-Ionen-Batterien und Natrium-Schwefel-Batterien, da Natrium in der Erdkruste etwa 440-mal häufiger vorkommt als Lithium. Zwar weisen Natrium-Ionen-Batterien geringere Energiedichten im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien auf. Jedoch können durch die Verwendung von Schwefel als Kathodenmaterial deutlich höhere Energiedichten erreicht werden. Schwefel ist darüber hinaus weitreichend verfügbar, kostengünstig und besitzt weder toxische noch umweltgefährdende Eigenschaften.

Erste Ansätze zur Entwicklung von Natrium-Schwefel-Batterien gibt es bereits seit Mitte der 1970er Jahre. Das hierbei ent-

wickelte Hochtemperaturverfahren, bei dem Natrium und Schwefel bei 350 °C im flüssigen Aggregatzustand vorliegen, bringt allerdings hohe Anforderungen an die verwendeten Materialien in der Zelle und im Gehäuse mit sich. Neuere Ansätze fokussieren sich auf Raumtemperaturzellen, ähnlich den Lithium-Schwefel-Batterien. Dennoch bestehen dabei ähnliche Herausforderungen. So treten im Zellbetrieb Volumenänderungen an der Kathode und der Anode auf, Polysulfide, die während der Zellreaktion gebildet werden, gehen unerwünschte Nebenreaktionen mit der Anode ein und Schwefel bzw. Natriumsulfid muss elektrisch leitfähig bleiben, um die Reversibilität der Zellreaktion zu gewährleisten.

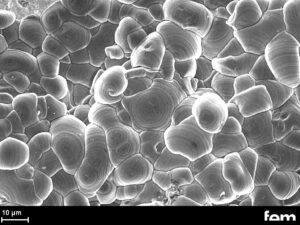

Zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen konzentriert sich dieses Projekt auf die Entwicklung von Raumtemperatur-Natrium-Schwefel-Batterien, die auf Polyacrylnitril-Schwefel-Kathoden basieren. Ein spezieller Temperaturprozess wird verwendet, um Schwefel in das Polyacrylnitril einzubetten. Dies führt zur Umwandlung des Polyacrylnitrils in eine elektrisch leitfähige Matrix mit hoher Oberfläche, in der der Schwefel fest integriert ist. Dies ermöglicht die elektrische Anbindung des Schwefels und bildet gleichzeitig ein elastisches Gerüst, das die Volumenänderung des Schwefels kompensiert und die Abwanderung von Polysulfide minimiert.

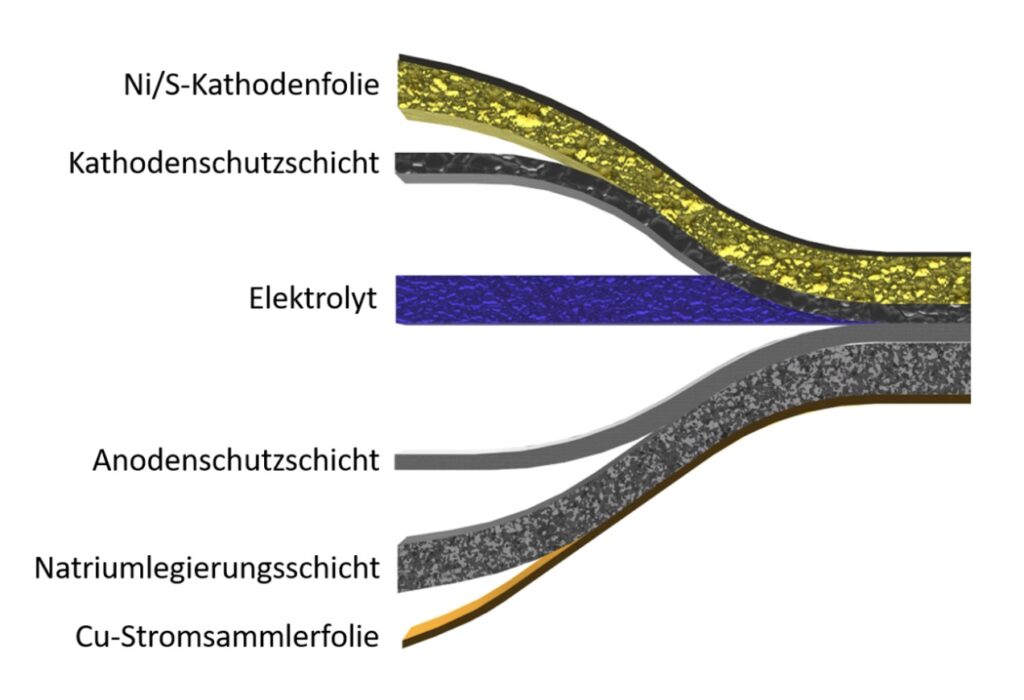

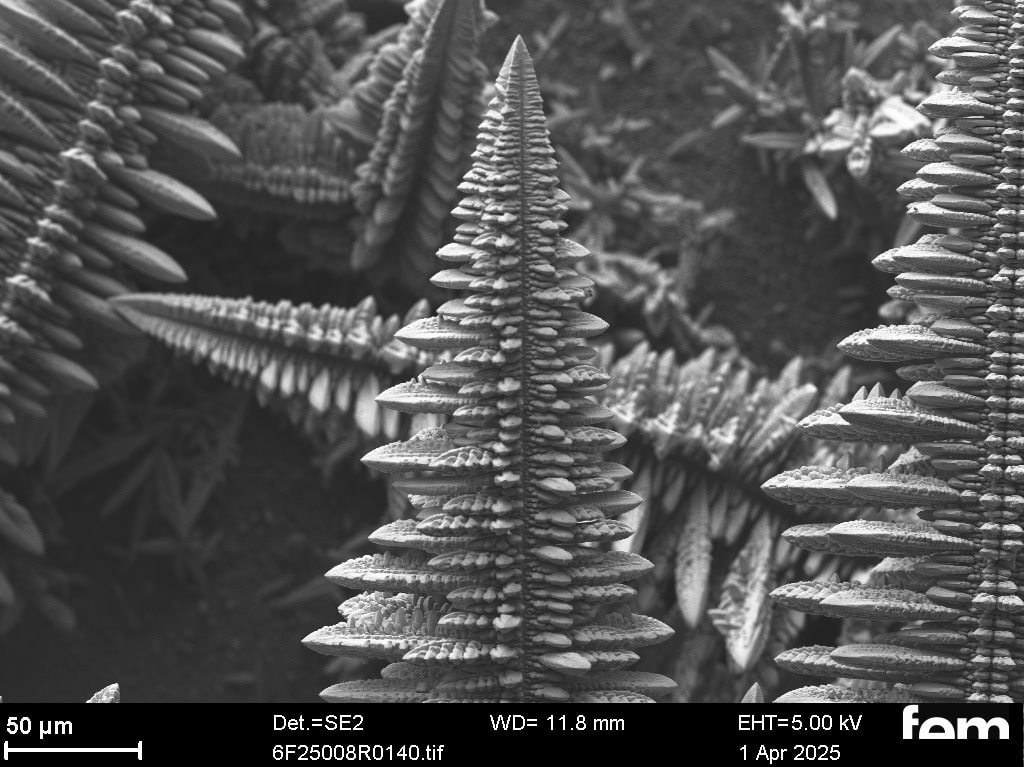

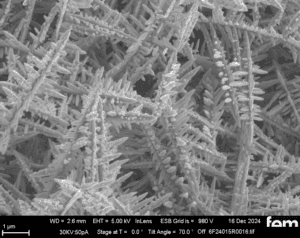

Für die Natriumanode werden galvanisch hergestellte Natriumschichten verwendet. Das galvanische Verfahren ermöglicht die präzise Herstellung dünner Natriumschichten mit einstellbarer Morphologie, die mechanisch schwer darstellbar sind. Auf diese Weise lässt sich die in der Zelle vorhandene Natriummenge gezielt einstellen und es wird ein mit Sicherheitsrisiken verbundener Natriumüberschuss vermieden. Ziel des Projekts ist die Demonstration einer funktionsfähigen Zelle mit hoher Kapazität und guter Zyklenstabilität.

Danksagung

Das IGF-Vorhaben 01IF23177N wird im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Calcium-Schwefel: Innovative Materialentwicklung für nachhaltigere Batterien (CaSino)

Die Energiewende ist nur dann erfolgreich, wenn neben der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen auch die die Entwicklung von kosten- und ressourceneffizienten Energiespeichern vorangetrieben wird. Batteriezellen mit der einzigartigen Materialpaarung aus Calcium und Schwefel sind ein aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge der derzeit üblichen Lithium-Ionen-Batterien: Sie reduzieren die Materialabhängigkeit Deutschlands, minimieren politische, ökologische und wirtschaftliche Risiken und bieten aufgrund geringer Kosten, guter Verfügbarkeit und hoher Energiedichte ein enormes technologisches Potential.

Dieses Potential auszuschöpfen ist Ziel des FuE-Projekts “Calcium-Schwefel: Innovative Materialentwicklung für nachhaltigere Batterien”, kurz CaSino. Zu den Forschungspartnern zählen neben dem fem, das für die galvanische Herstellung der Calcium-Anoden zuständig ist, das KIT (elektrochemische Charakterisierung des Ca-Batterie-Elektrolyten), das DLR (Herstellung der Schwefel-Kathoden), das HIU (Modellierung der Prozesse in der Calcium-Schwefel-Vollzelle) und das NMI (Grenzflächenmorphologie und Strukturaufklärung). Die EuRA AG übernimmt die ökologische Bewertung der einzelnen Batteriekomponenten.

Gemeinsam mit den Industriepartnern Alantum, Varta, Custom Cells, Accurec und IoLiTec soll bis 2025 ein leistungsfähiger Demonstrator der Calcium-Schwefel-Batteriezelle entstehen.

DANKSAGUNG

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Bekanntmachung „Batterie 2020 Transfer“ mit ca. 3 Millionen Euro gefördert.

Sicherheit und Betriebsstrategien Lithium-basierter Batterien-Dendriten und SEI-Wachstum auf metallischem Lithium

Die Energiewende stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Dabei kommt der Energiespeicherung eine besondere Bedeutung zu. Der Einsatz von Batterien ist für die Speicherung von erneuerbarer Energie sowohl stationär als auch mobil, etwa in Elektrofahrzeugen, unumgänglich. Einen großen Einfluss auf den Batteriezustand und die Lebensdauer haben dabei die zum Teil stark wechselnden Betriebsbedingungen (Temperatur, Stromprofil, etc.). Die Aufgabe von Batteriemanagementsystemen ist daher die Überwachung und Steuerung komplexer Batteriepacks. Auf diese Weise sollen Sicherheitsprobleme verhindert werden und der Batteriezustand möglichst lange erhalten bleiben. Informationen über den Batteriezustand erlauben es, fehlerhafte und beschädigte Batteriezellen zu identifizieren und aus dem Verbund des Batteriepacks zur Vermeidung von Havarien gezielt zu entfernen.

Energiespeicher mit metallischen Lithium-Elektroden besitzen aufgrund ihrer im Vergleich zu derzeitigen Energiespeichern höheren theoretischen Energie- und Leistungsdichten ein großes Marktpotenzial für die Zulieferer von Elektrofahrzeug- und Batterieherstellern. Wesentliche Merkmale der metallischen Lithium-Elektroden sind dabei das Wachstum einer Schutzschicht zwischen Elektrode und Elektrolyt (Solid Electrolyte Interphase, SEI) sowie das Wachstum von nadelförmigem Lithium beim Zyklisieren (Dendriten). Das Wachstum der SEI führt zu erhöhtem Innenwiderstand und damit zur Abnahme der Zellleistung bis hin zum Versagen. Die Dendriten stellen aufgrund des potentiellen Durchdringens des Separators bis zum Kurzschluss mit der Gegenelektrode ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko dar. Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurde die Entwicklung einer Simulationssoftware für elektrochemische Energiespeicher mit metallischen Lithium-Elektroden angestrebt. Ziel war es, die aus den experimentellen Verfahren gewonnenen, empirischen Erkenntnisse und Parameter zur Modellierung dieser Prozesse auf physikalisch-elektrochemischer Basis zu verwenden. Die implementierte Software kann mit Hardware-in-the-Loop (HiL) Testständen zur Verifizierung von Algorithmen in Batteriemanagementsystemen (BMS) verknüpft werden, um teure, zeitaufwendige und unzureichend reproduzierbare Tests mit realen Batterien zu ersetzen. Dies kann die FuE-Aktivitäten erleichtern und die Vermarktung dieses Batterientyps eventuell beschleunigen.

Danksagung

Das IGF-Vorhaben AiF 21113 N der Forschungsvereinigung Edelmetalle + Metallchemie wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.